唇に歌を、心に太陽を、そして地上にも太陽を

唇に歌を、心に太陽を、そして地上にも太陽を

地上に太陽を再現する試みを、2020年5月21日の朝の通勤電車、京浜東北線内の車内広告(フランスの地での国際プロジェクトへの職員募集)で発見しました。

【電車の吊り広告で核融合技術者の募集とは、日常に非日常が侵入してきた感のインパクトが半端なかったです】

・

「ITERプレエントリー」で検索すると

いよいよかぁ、という感慨が湧いてきました。 何年待たせたのかという思いです。 「あと30年で核融合は実用段階を迎える」という、「あと30年詐欺」に引っ掛かってすでに半世紀が過ぎています。

・

2011.3.11の原発事故も、核分裂タイプではなく核融合タイプであったならば、制御不能で暴走することなく自然と核反応を停止していたはずでした。

・

ITER(イーター)は、50万キロワットの核融合出力を長時間に渡って実現することで、核融合発電の実現可能性を実証するための実験炉です。開発計画によれば、2025年にITERに核融合の火が灯る予定です。

・

核融合を人工的に発生させるための装置としておおまかに3種類あります。 ①トカマク式、②ミラー方式、③レーザー方式の3つです。wikiで調べればさらに多数の種類があることを発見するでしょう。ただしこの3種類を押さえておけばほとんど問題はありません。なお、ITERはトカマク方式による核融合の実現を目指しています。

・

その頃、日本では・・・

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 核融合エネルギー部門那珂核融合研究所は、茨城県那珂市において、平成19年よりJT-60SA*2装置の建設を開始し、平成25年より組立に着手して、令和2年3月に装置の組立が完了しました。JT-60が運転を停止した平成20年以来12年ぶりに日本国内のトカマク装置が始動します。

・

令和2年秋ごろ最初のプラズマを着火する、統合試験運転を開始する予定だそうです。【2020年4月22日:プレリリースの一部抜粋】

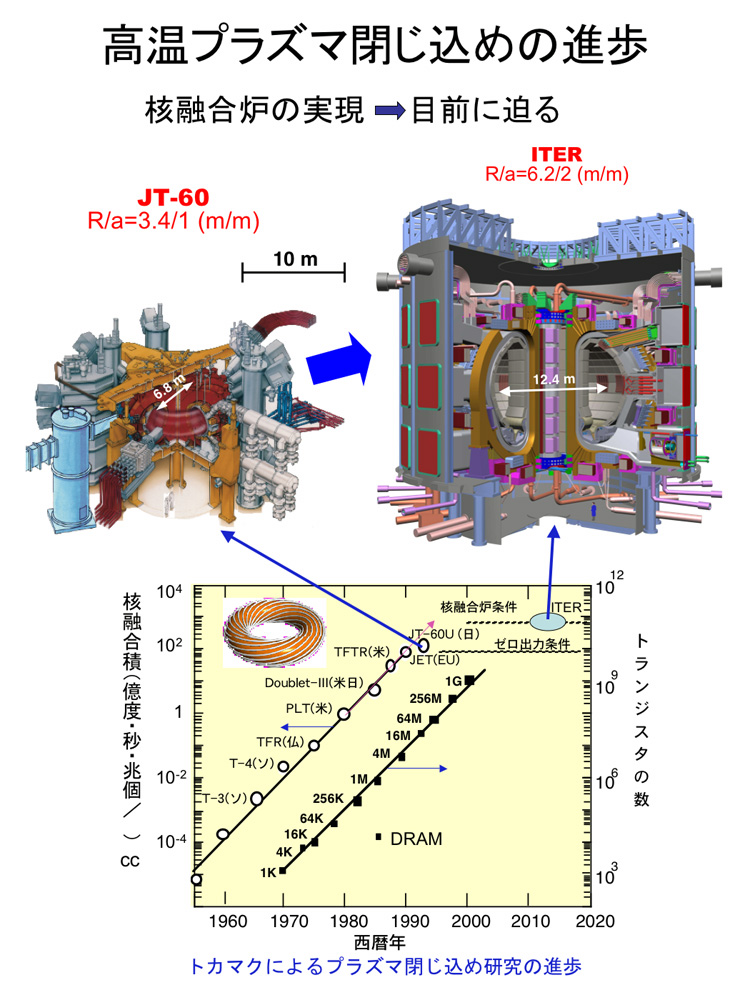

↑ 量子科学技術研究開発機構のウェブサイトの図表をお借りするしか説明のしようがありません。JT-60とITERの規模の違いが見て取れます。

・

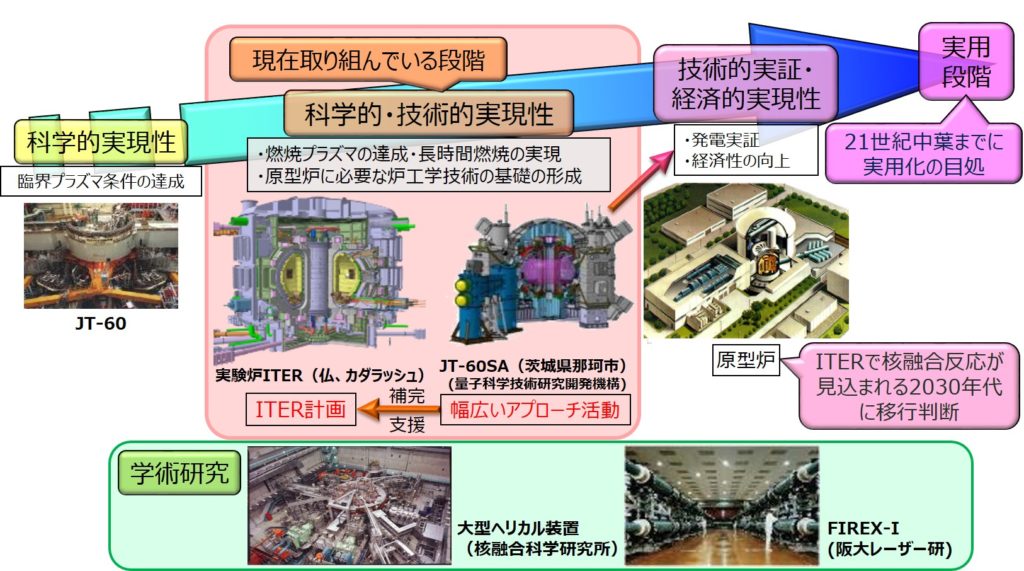

ミラーは何処へ

国際プロジェクトはトカマク方式で実用化を進めています。日本はそれを補完・支援する名目でトカマク方式による研究を全面的に推進しています。

・

現在文部科学省がトカマク方式の他に学術研究として「技術の多様性を確保する観点から、ヘリカル方式・レーザー方式や革新的概念の研究を並行して推進」と述べています。

・

ヘリカル方式やレーザー方式は名前が明確に記述されているのですが、ミラー方式は「革新的概念の研究」に含まれているのかさえ不明です。

・

プラズマを磁気で閉じ込め方式には大きくわけて、直線型とトーラス型があります。

直線型は磁力線方向の運動をさまたげるように、磁場の強さを変化させる方法で、トーラス型は磁力線をドーナツ状にして端をなくしてしまう方法です。

・

直線型の閉じ込め方式をミラー方式といいます。この方式では磁力線方向の速度が大きい粒子を閉じ込めることがむずかしいのが欠点です。

・

この問題を解決して、実用化の暁にはトカマク方式よりも遥かに安全で運用効率が高い、ということにならなければ、なかなか注目は浴びないのかもしれません。

筑波大学プラズマ研究センター:タンデムミラー方式による核融合

・

同じカテゴリー「地球~銀河~宇宙」の一覧

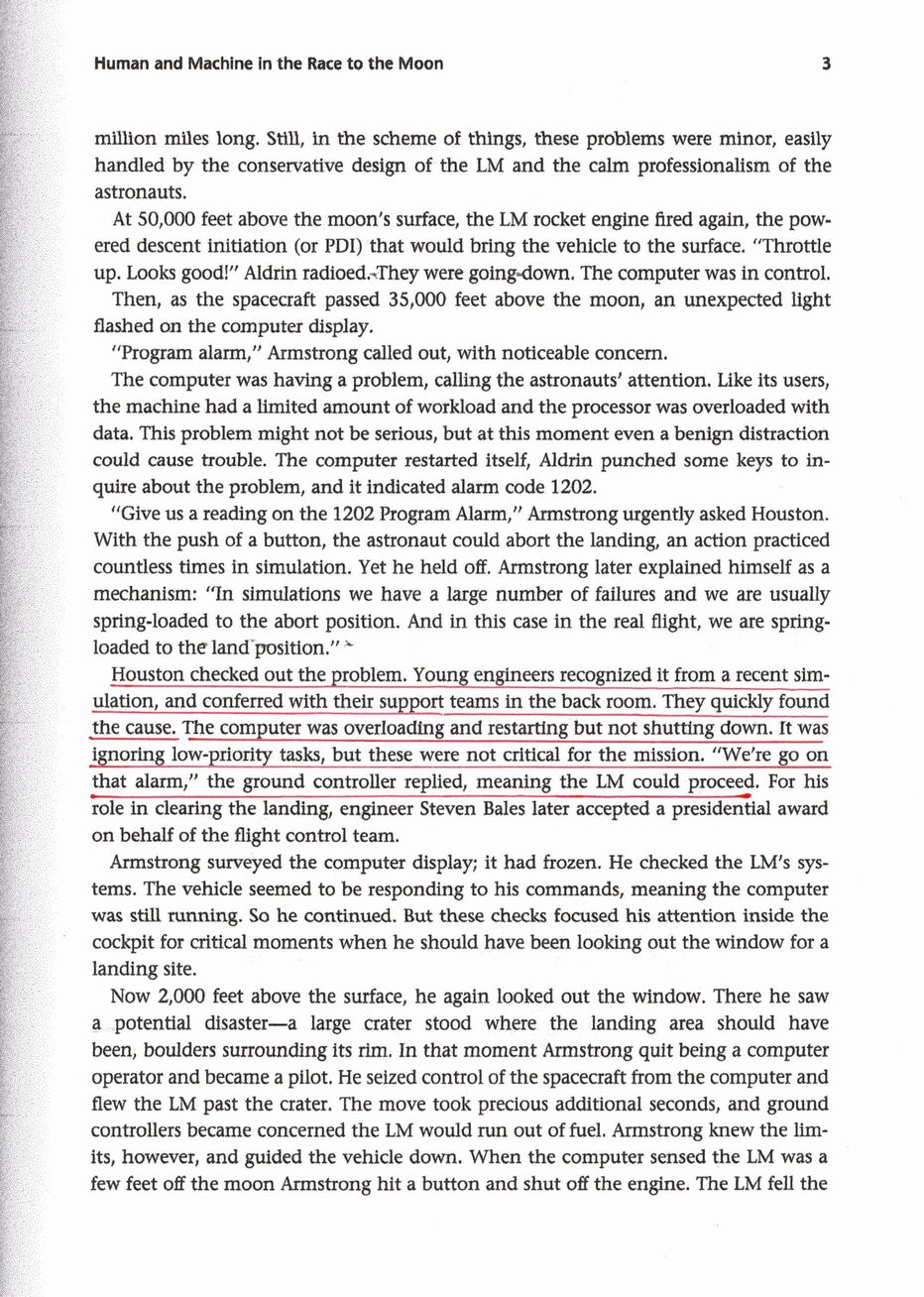

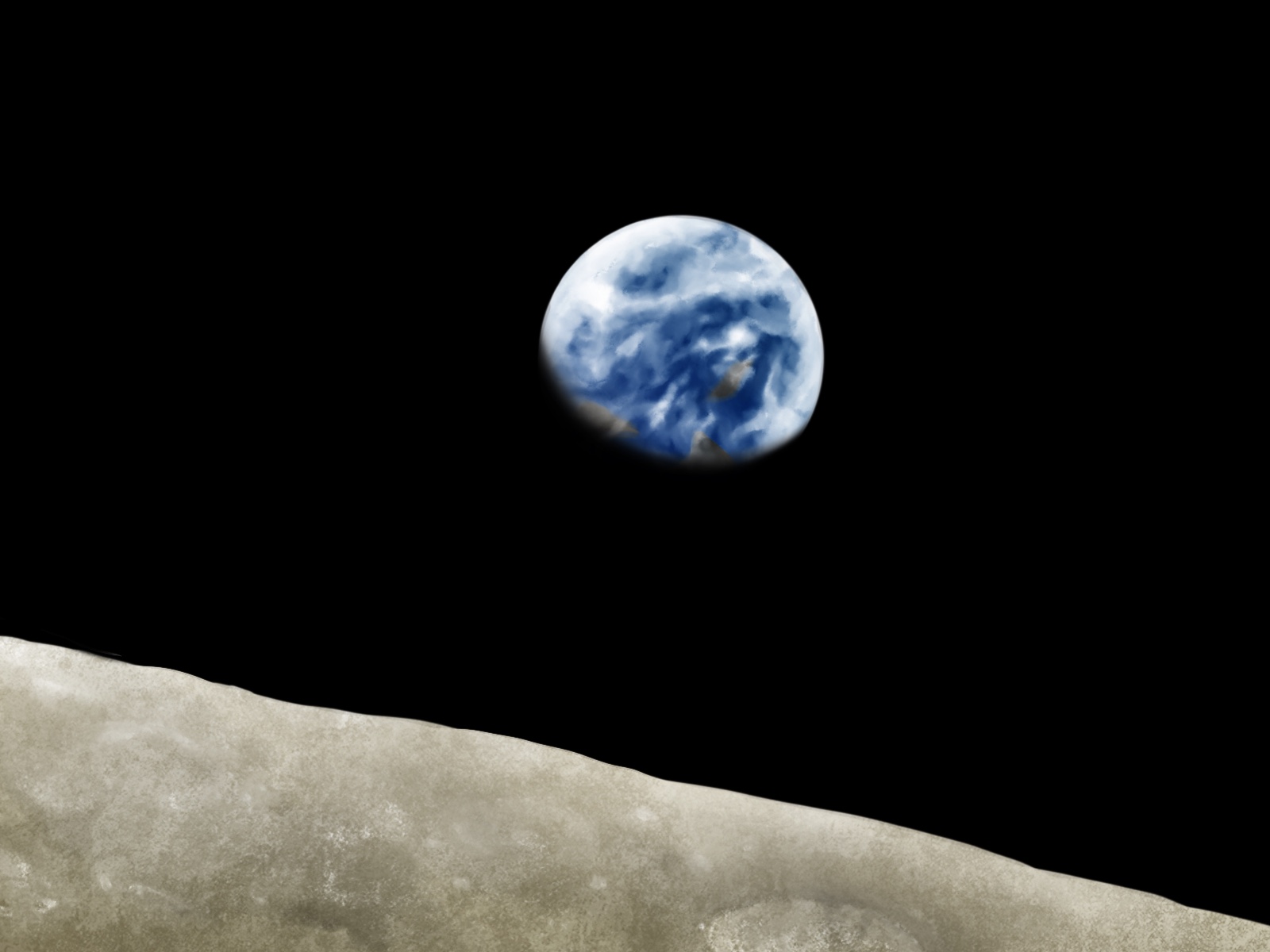

プログラムアラーム1202

アポロ11号の月着陸船内ではプログラムアラーム1202が鳴り響いていました。月面への動力降下を続けていた最中の警告音に、「すわ月着陸は中止か?」とヒューストンの管制室の全員が固唾を飲んだ数十秒間。「問題なし」というバックルームの支援チームから回答を得て、管制官は「月面着陸を続行せよ」と月着陸船のアームストロング船長に伝えました。

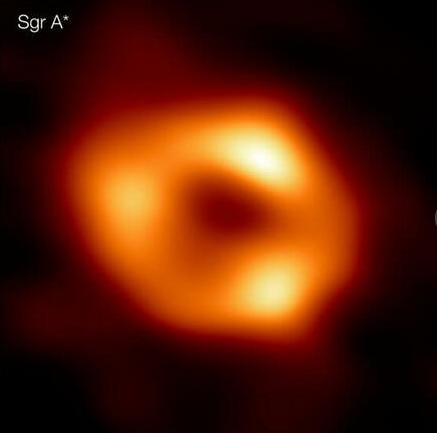

天の川銀河中心の超巨大ブラックホール

2022年5月12日に、私たちが所属する天の川銀河の中心にあるとされているブラックホール「いて座A*(いてざエースター)」の撮影に成功したとの発表がありました。

人気記事ランキング

-

記事の続きを読む

「最も成功した失敗」:アポロ13号

アポロ13号は本来の任務は達成できなかったので失敗です。しかし、宇宙飛行士の生命の危機を克服して、月の周回軌道から無事に地球に帰還させたあらゆる行動は、人類の至宝としていつまでも語り継いでいかなくてはならないものだと思います。