CD-ROM付 電子回路シミュレータ(ブルーバックス)

CD-ROM付 電子回路シミュレータ(ブルーバックス)

この本は、Altium社の「Circuit-Maker 6.0 Student」(無料版)をCD-ROMに収め、その使い方を解説しています。ただ、Altium社は、現時点で有料版も、無料版もその提供を停止しています。この本で提供されているCD-ROMが現在唯一のシミュレータということになります。

このシミュレータはアナログデバイス、ディジタルデバイスの両方に対応しているので非常に便利ですが、一度に使える素子が50個までという制限があります。無料版ですから使用に制限が設けられれて当たり前でしょう。

デジタル回路はICの端子をロジックに従って繋いでいけば良いのでとても分かりやすいのですが、一方アナログ回路はとっつきにくくて苦手です。本当は、ディジタル素子といえども中身はアナログ回路ですので、アナログを理解することは必要なのでしょうが、今回の目的が、「M系列信号発生回路」を作成して、ディジタルオシロスコープで生成された信号波形を確認する、ということですので、

1 CD-ROMからPCへのインストールの方法。

2 回路図の書き方。

3 アナログ・ディジタル混在モードシミュレーション。

4 デバイスセレクションガイド。

のみしか読んでいません。

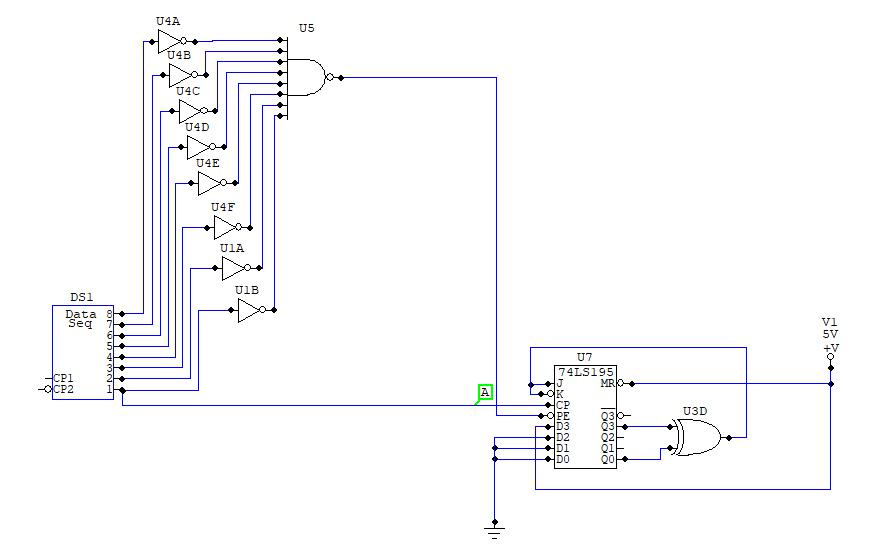

M系列信号を発生する心臓部はシフトレジスタです。そのシフトレジスタを駆動するのがクロック信号です。リアルな世界では、クロック信号は水晶発振子等を使って作り出すのですが、本シミュレータでは、「Data Sequencer」というデバイスが用意されていて、8bitバスの第1bitの出力信号を便宜的にクロック信号として使うように例題で示されています。

また、シフトレジスタの初期値を設定するためにロード信号が必要です。シミュレート開始のボタンを押した次のタイミングでこのロード信号を発生させてシフトレジスタを初期設定し、その後のシミュレートの間はロード信号を発生しないような回路を組みます。

周期の長いM系列信号を作ると、ディジタルオシロスコープの画面にM系列信号の全体像が納まらなくなるので、4bitシフトレジスタを1個使うことにしています。このシフトレジスタを多段にすればいくらでも長い周期のM系列信号を発生することができます。

別の回路を考えて、どうなるのか試したくなったら、再読するかもしれません。ただその時のPCのOSのバージョンによっては、このシミュレータが動かないかもしれません。

追伸:amazonで中古の「CD-ROM付 電子回路シミュレータ(増補版)」を試しで買ってみたのですが、送られてきた本にはCD-ROMが入っていませんでした。「それじゃぁ買った意味ないじゃん」ということで、そのような方々の救済処置として、以下からダウンロードできるようにしてみました。(zipで圧縮しています)

ダウンロード途中で「危険」と注意喚起があるかもしれませんが、問題ありませんのでダウンロードを続行してください。ダウンロード後は解凍して、PCにインストールしてください。本書がないままダウンロード、インストールしても、多分使い方が全く分からないと思います。あくまで、本は購入したもののCD-ROMが付いてなかった場合の救済処置ですので、そこんとこヨロシク。

同じカテゴリー「読書のおと」の一覧

Digital Apollo

アポロ宇宙船に搭載されていたコンピュータについて書かれている書籍「Digital Apollo」の翻訳版があることを発見したのですが、本の評価コメントに「翻訳が杜撰」とあったため購入を諦めました。訳本を買うのは諦めましたが、替わりに原書を購入した次第です。

ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金律

教養悪口作家の堀元見氏の2冊目の著書です。この1冊を読めばビジネス書を100冊買わなくてもよくなる優れものです。私はビジネス書の類は、あのナポレオン・ヒル氏の「思考は現実化する」さえも読んだことがなかったので、お得感半端ないです。

人気記事ランキング

-

記事の続きを読む

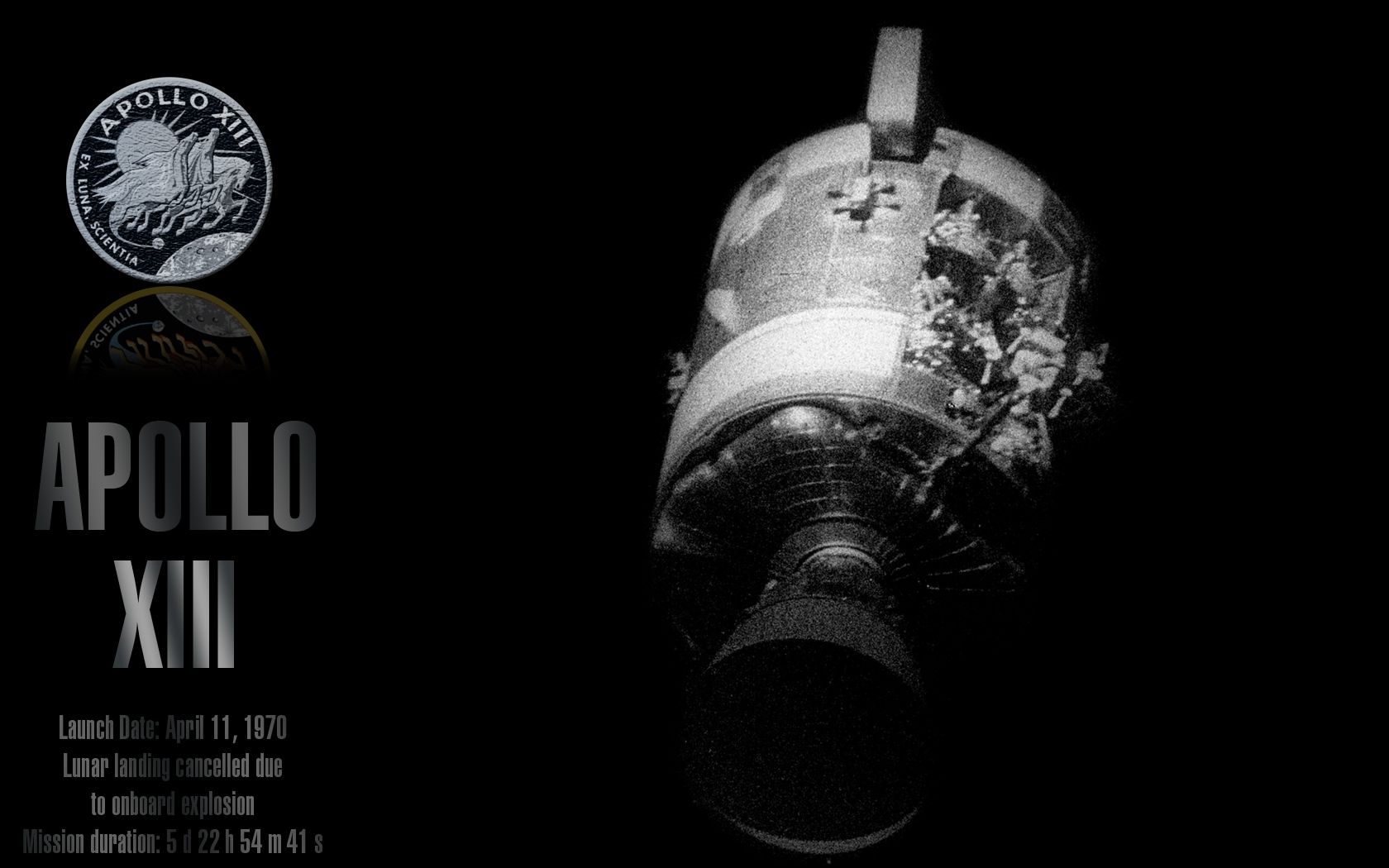

「最も成功した失敗」:アポロ13号

アポロ13号は本来の任務は達成できなかったので失敗です。しかし、宇宙飛行士の生命の危機を克服して、月の周回軌道から無事に地球に帰還させたあらゆる行動は、人類の至宝としていつまでも語り継いでいかなくてはならないものだと思います。